Je vivais à Winnipeg; j’ai passé toute ma vie ici. J’ai reçu mon diagnostic à l’âge de 6 ans, au printemps 1974, lors de la longue fin de semaine de mai. Je n’étais pas terriblement malade mais je montrais des signes : je mangeais beaucoup, j’urinais beaucoup, etc. Ma mère avait un rendez-vous chez le médecin et elle m’a emmenée avec elle. Le médecin de famille a reconnu les symptômes et lui a suggéré de m’emmener à l’hôpital.

Ma première pensée d’enfant a été de regretter de ne pas avoir mangé la crème glacée sur mon plateau d’hôpital, pensant que je ne pourrais plus jamais en manger.

Je me souviens aussi très bien d’une infirmière qui me montrait comment injecter une aiguille dans une orange. Elle m’a également laissé lui faire une injection! J’ai appris très tôt et tout de suite à m’administrer des aiguilles.

Du point de vue d’un enfant, aller à l’école avec le diabète n’était pas un défi car je ne prenais de l’insuline qu’une fois par jour, au petit-déjeuner. Je rentrais chez moi pour le dîner. Je ne faisais rien qui montrait que j’avais le diabète. Je n’ai pas eu beaucoup d’hypoglycémies. Mais chacune d’entre elles était une crise. Chaque hypo était aigue. Et c’était vraiment comme me sentir « déprimé » sauf quand j’étais si faible que je présentais des symptômes physiques. Il n’y avait pas de test pour déterminer si j’étais en hypoglycémie, ou à quel point ou depuis combien de temps je l’étais. Je buvais du jus d’orange auquel on ajoutait du sucre, parce que le risque d’hypoglycémie était beaucoup plus grand. Aujourd’hui, en cas d’hypoglycémie, je peux manger quelques bonbons ou boire quelques gorgées de jus de fruit, grâce aux informations que je reçois de mon SGC (système de surveillance du glucose en continu).

J’ai commencé à faire des analyses de sang à l’adolescence, dans les années 1980. Avant cela, je testais la présence de sucre dans mon urine à l’aide d’un tube d’essai et d’un comprimé. Plus tard, il y a eu les bandelettes de test. Je testais le matin, le soir et avant de me coucher. Les tests étaient pour moi comme des efforts inutiles, car les résultats étaient toujours les mêmes. Et il n’y avait rien à faire avec les résultats, sauf les consigner.

Aujourd’hui, je porte un capteur qui fournit de l’information à une pompe à insuline qui ajuste mon débit de base en fonction des résultats. Quels progrès incroyables!

Pendant les dix premières années qui ont suivi le diagnostic, je me rendais chez le médecin peut-être une fois par mois. Il prélevait du sang sur mon bras et obtenait les mêmes informations que celles fournies par mon capteur toutes les cinq minutes. Mais il n’avait qu’un seul résultat par mois et il devait déterminer si mon insuline devait être changée sur la base de ce seul résultat. L’insuline était également incroyablement différente. À l’époque, l’insuline était fabriquée à partir de pancréas de bovins ou de porcs. Il n’y avait que des insulines à courte durée d’action, à longue durée d’action ou un mélange des deux (insulines). La dose de correction n’existait pas. Vous n’aviez aucun moyen de savoir si votre insuline était bonne ou mauvaise, tout ce que vous faisiez réellement était de vous maintenir en vie avec de l’insuline, afin d’éviter la cachexie (famine).

Le diabète était géré principalement par le respect strict d’un régime alimentaire. Enfant, j’ai arrêté de manger du beurre de cacahuètes parce qu’il contenait du sucre ajouté. La diététicienne que ma famille consultait nous donnait un nombre recommandé « d’échanges d’aliments » que je devais consommer. Il s’agissait de manger le même nombre « d’échanges » au petit-déjeuner chaque jour. Il en allait de même pour le dîner, la collation et le souper. Il n’y avait pas de comptage des glucides parce qu’il n’y avait pas de variabilité. Il n’y avait pas d’indice glycémique.

Une autre chose dont je me souviens de ma vie d’enfant atteint de DT1 était la « tricherie ». « Tricher », c’était manger en dehors de mon régime. Par exemple, les bonbons d’Halloween. Le problème se posait surtout à l’occasion d’Halloween ou de Pâques, lorsqu’il y avait beaucoup de bonbons ou de chocolat dans la maison. Le conseil pour faire face à l’impact de la consommation de bonbons était d’aller prendre une marche. Nous savons aujourd’hui que l’exercice physique en cas d’hyperglycémie ne fait pas baisser immédiatement la glycémie. Vous ne sentirez les résultats qu’au bout de quelques heures. Mais cela n’était pas connu à l’époque.

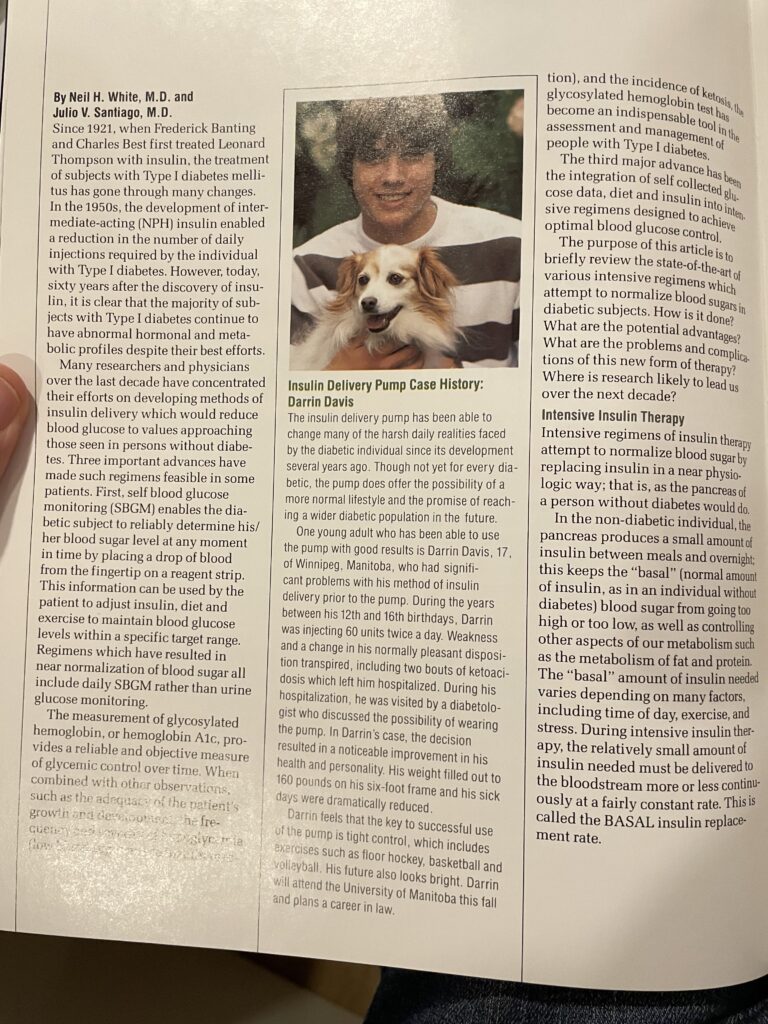

J’ai reçu une pompe à 16 ans parce que je ne gérais pas bien mon diabète à l’époque. Mon HbA1c était de 18. La pompe avait alors la taille d’un iPhone Max mais était environ trois fois plus épaisse. Il n’y avait aucun moyen de la cacher. Heureusement, je suis une personne sociable et elle ne me dérangeait pas. Au moins dans une certaine mesure. Lorsque j’ai abandonné ma pompe au milieu de la vingtaine et que je suis passé à des injections quotidiennes multiples, je me rendais aux toilettes pour prendre mon insuline si j’étais au restaurant. Puis j’ai réalisé (une fois de plus) que je n’avais pas à le cacher. Lorsque j’ai cessé de le faire, le monde n’a pas cessé de bouger. C’était correct. Les gens ne me regardaient pas. La plupart du temps, ils ne remarquaient même pas.

Aujourd’hui, j’ai 56 ans. 50 ans après le début de mon parcours avec le DT1, je ne semble pas avoir de complications liées au diabète.

J’attribue une grande partie de mon succès avec le diabète au fait que lorsque j’ai reçu mon diagnostic, toute ma famille est devenue diabétique. Ma mère a complètement changé sa façon de cuisiner. Pas de sauce, rien de frit. La cuisson au gril et au four est devenue le style de cuisine de la famille Davis. Je me souviens que nous avions encore des gâteaux pour les fêtes d’anniversaire, mais les gens préparaient des desserts spéciaux pour moi. Sinon, j’avais de très petits morceaux, des tranches de la taille d’une lame de rasoir. Mes parents en ont fait ma maladie, pas la leur. J’ai dû m’administrer de l’insuline. Mon père attendait avec moi, même si cela prenait 45 minutes. Ils m’encourageaient. Mais cela a toujours été ma responsabilité. Ils l’ont intégré à notre vie, mais n’ont pas fait de mon diabète un sujet de préoccupation. L’approche de mes parents pour normaliser la vie avec le diabète a sans doute eu le plus grand impact sur moi.

Quand j’étais jeune. J’étais hospitalisé presque tous les ans, chaque printemps pendant quelques jours, parce que mon taux de glycémie et d’insuline était hors de contrôle. Je n’ai pas été hospitalisé depuis l’an 2000, et avant cela, c’était en 1994. Au cours des 30 dernières années, je n’ai été hospitalisé que deux fois. Le pouvoir de la connaissance, en tant que personne atteinte de diabète, m’a permis d’éviter l’hôpital. Dans le passé, ces connaissances n’existaient tout simplement pas. Cela est possible grâce aux progrès et aux outils. Et c’est tellement valorisant. J’ai confiance dans le fait que je vais m’en sortir et que je peux y arriver. Je sais que je peux aller à l’hôpital au besoin, mais je n’ai pas eu à le faire depuis plus de 20 ans.

J’ai été impliqué au sein de FRDJ de nombreuses façons – en étant membre du conseil d’administration local, en participant à de nombreux galas, à des Roulons, à des Marches, à des tombolas. Grâce à FRDJ, j’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes atteintes de DT1 dans le monde entier. J’ai rencontré des sénateurs, des premiers ministres, des députés, tant de familles touchées par le diabète, venues du monde entier et de tous les horizons. Réunis par une cause commune. Et c’est une communauté tellement puissante. En vérité, mon engagement auprès de FRDJ est la lueur d’espoir de mon diagnostic. FRDJ a fait entrer dans ma vie des personnes incroyables. Des personnes positives qui ont la passion de faire la différence. Ne pas laisser faire le destin, mais essayer de le changer.

Les complications liées au diabète n’étaient pas des risques lorsque j’ai été diagnostiqué, elles étaient inévitables. Cela ne suffisait pas à mes parents. Ils ne voulaient pas que cela se produise. C’est pourquoi ma famille s’est jointe à d’autres familles pour créer le chapitre de Winnipeg.

FRDJ et la recherche qu’elle contribue à financer ont permis de réaliser d’incroyables progrès sur de nombreux fronts : guérison, prévention et traitement. Les analogues de l’insuline, les tests sanguins, le glucagon, les tests HBA1c n’étaient même pas envisagés lorsque j’ai reçu mon diagnostic. Il s’agissait de théories, d’idées.

Aujourd’hui, je porte des appareils qui communiquent entre eux et décident de la quantité d’insuline à m’administrer en fonction du taux de glycémie mesuré par le capteur. Et pour boucler la boucle, nous sommes revenus à l’absence de piqûres au doigt. Cela nous a permis de tirer parti des changements sociétaux en matière d’étiquetage et de sensibilisation à la santé, qui rendent le comptage des glucides et la consommation de sucreries plus faciles à gérer.

Aujourd’hui, nous disposons de beaucoup plus d’informations. Ma pompe m’indique en permanence le niveau de glycémie de mon capteur et le pourcentage de la journée où je me trouve dans la cible. Mon médecin aurait tout donné pour savoir cela il y a 50 ans. Mais il y a un revers à la médaille : plus d’informations me donnent plus de matière à réflexion. Je pense que je passe plus de temps à penser à mon diabète aujourd’hui que jamais auparavant. Et cela peut être frustrant : le fait de voir les lectures de mon capteur augmenter ou diminuer m’incite à vouloir les « réparer ». Mais je dois attendre de voir comment l’insuline à bord interagit avec la nourriture que j’ai mangée ou attendre que le jus que j’ai bu pénètre dans mon organisme.

Les deux pires heures de ma vie en tant que personne atteinte de DT1 ont été celles où j’ai pensé que ma fille pouvait être atteinte du DT1. Elle avait un comportement étrange, nous avions une mauvaise journée parents/enfant, alors j’ai testé sa glycémie, et elle était élevée. Il n’y a qu’une seule raison à l’hyperglycémie : le diabète. J’ai téléphoné au Centre d’éducation sur le diabète que je connaissais grâce à FRDJ. J’ai téléphoné au médecin, je suis tombé sur son répondeur et, en attendant qu’elle me rappelle, ma vie défilait devant moi. J’ai vécu tellement de choses. Je ne voulais rien de tout cela pour mon enfant. Je n’avais jamais réalisé à quel point il est difficile d’être parent d’un enfant diabétique jusqu’à ce moment-là. Heureusement pour moi (et pour Sophie), lorsque le médecin a appelé, elle m’a dit de laver les mains de Sophie et de la tester à nouveau. C’est ce que nous avons fait. Son taux de glycémie était normal. Il s’est avéré que lorsque je l’ai testée la première fois, il y avait un peu de miel sur son doigt et c’est ce qui a provoqué la valeur élevée.

Ce que j’attends le plus du programme de recherche de FRDJ, c’est la prévention, car une autre de mes filles est porteuse de presque tous les antigènes du DT1. Heureusement, on ne lui a pas encore diagnostiqué le DT1. De plus, si nous pouvons l’éviter, c’est fait. Dans le pilier « guérison », la tolérance immunitaire est la partie la plus intéressante pour moi. Étant donné que je suis encore en bonne santé, il faudrait que la guérison soit un traitement sans suppression immunitaire pour que je l’envisage.

Je ne peux pas imaginer ma vie sans FRDJ. La communauté, l’enthousiasme de toutes les personnes impliquées et l’objectif commun me manqueraient. Je suis immensément reconnaissant des 50 années que j’ai passées avec eux. Toutefois, j’ai hâte de relever le défi de vivre sans la communauté de FRDJ, car cela signifie que nous aurons trouvé un remède.